Las perturbaciones que sufren los sectores productivos de la economía y los tejidos empresariales tanto de las multinacionales como de las PYMES están creciendo en frecuencia y magnitud. Estas pueden tener su causa eficiente no solo en pandemias como la covid-19, sino también en los desastres naturales (como los gigantescos incendios que han calcinado la costa del Pacífico en EE. UU. durante el pasado mes de septiembre o los que asolaron la costa oriental australiana el año pasado), en ciberataques a los sistemas de información de empresas y gobiernos y, por supuesto, en las persistentes guerras y coyunturas geopolíticas de inestabilidad por las disputas entre países.

Un informe de McKinsey ha calculado que las perturbaciones graves en nuestro siglo (asociadas con un impacto socioeconómico disruptivo para la globalización) están ocurriendo prácticamente cada cuatro años (en concreto cada 3,7), y la previsión es que el intervalo continúe reduciéndose en las próximas décadas. Diríamos entonces que la noción de “progreso” comienza a exigir una revisión conceptual para saber cómo utilizarla sin caer en el autoengaño.

En paralelo, la polarización de valores y creencias a escala mundial continúa haciéndose más radical, poniendo en riesgo la convivencia democrática y desfigurando la noción de verdad. Desde un pasado nada lejano, resuena con sorprendente nitidez el lamento tan desesperado como lúcido de Franz Jägerstätter -el pacífico granjero austriaco cuyo sacrifico durante la Segunda Guerra Mundial recrea el cineasta Terrence Malick en Una vida oculta (2019)-: “¿Por qué nos cuesta tanto reconocer el mal?”

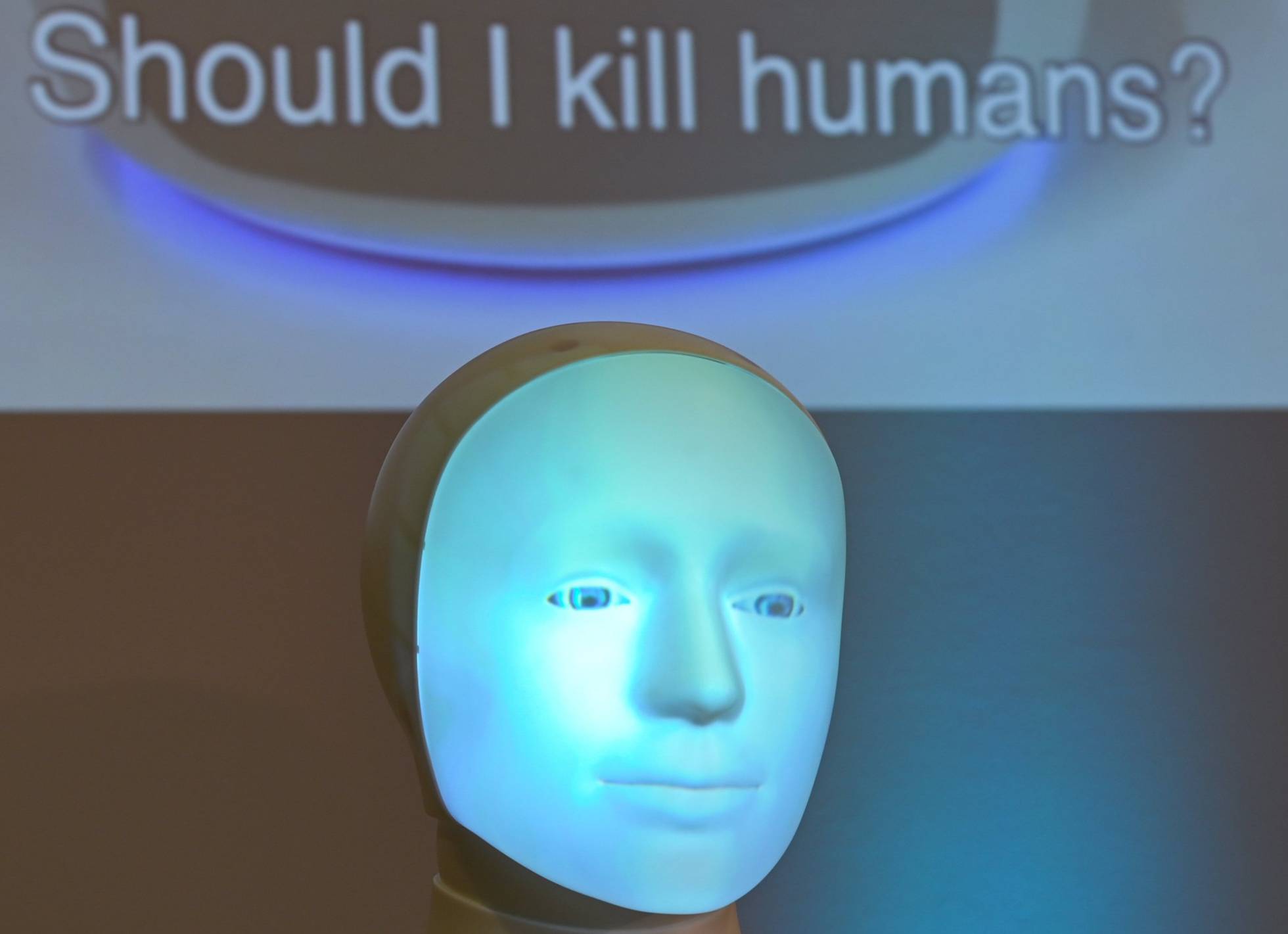

En este espacio histórico, cuyo cariz entrópico se ha ido camuflando en el lenguaje corriente (acuñando el uso de significantes como “mundo líquido”, “conducta ágil” o “voluntad resiliente”), nos gusta imaginar que los algoritmos avanzados y los sistemas de inteligencia artificial serán capaces de ayudarnos a gobernar los fenómenos de la realidad con absoluta racionalidad, pero también que nos permitirán cumplir con más recurrencia y libertad con nuestro deber moral.

Sin embargo, proponer una transfiguración de un sistema de algoritmos para que puedan tomar decisiones morales necesitaría que, en primer lugar, recordemos y conozcamos aquello que somos, el origen de lo que nos corresponde ser y, finalmente, que podría esperar de nosotros la posteridad. Este enfoque se sustenta en un tipo de razonamiento teleológico. Por consiguiente, apreciaríamos que nos fijamos una meta trascendente y que calculamos una estrategia de actuación para, escalón a escalón, llegar hasta su orilla. Pero la realidad, como sucede en el funcionamiento de la naturaleza, no se deja reducir y siempre guarda un resto de indeterminación como constante.

Para que las personas tomemos decisiones acertadas, necesitamos con urgencia el sustento de una visión correcta de las cosas. Esta visión es muy difícil de mantener incólume; así, cuando esta sufre perturbaciones, las virtudes se convierten en un muro de contención, o en una guía para restaurarla, o en un mecanismo de seguridad para impedir que la desviación del rumbo correcto llegue a ser grave.

Para explicarlo mejor, tomo como referencia el algoritmo concebido por el químico francés Henri-Louis Le Châtelier: servía para, dado un sistema en equilibrio, calcular hasta qué punto queda modificado cuando sufre variaciones en su temperatura, concentración, volumen y posición y, en consonancia, pronosticar qué haría falta para que ese sistema volviera a estar ordenado. Digamos que, en nuestro escenario, las virtudes ocuparían un lugar dentro de su ecuación general si la transfiriéramos al ámbito de lo social.

Esta lógica nos lleva a recuperar una pregunta kantiana central: ¿para qué está el hombre? La indagación del filósofo no fue la de asociar nuestra existencia con la meta de obtener la felicidad terrenal, sino que estipuló que el fin final de todos los fines solo responde al deber del hombre por ser hombre: comportarnos como entes morales por razón de serlo. Y ahí acaba la cadena de preguntas que son necesarias, puesto que las consecuencias de la solución concuerdan con las raíces de aquello que da su sentido a la civilización.

Entonces, ¿para qué está la inteligencia artificial? La respuesta, asumiendo la anterior prerrogativa idealista, la destilo en forma de meta materialista: evitar el desastre, la catástrofe y el fallo irreversible que producen sufrimiento; llevando el “para qué” a un razonamiento práctico: la inteligencia artificial debe cuidarse tanto de sobreestimar como de subestimar la información que procesa y las decisiones que infiere a partir de tal procesamiento (derivadas de analizar los riesgos y las consecuencias probables).

En el caso de la naturaleza humana, los afectos y los razonamientos lógicos defectuosos nos impactan a diario, ¿o acaso la psicología de un físico o la de un filósofo no afectan a los resultados de su física o a los de su filosofía? Pocas dudas caben de que las personas nunca dejan de ser una entidad psíquica, y aún menos cuando hacen uso de sus facultades superiores para razonar y distinguir lo bueno de lo malo. Esta certeza explica por qué tendemos a caer en sobrerreacciones unas veces y en estados de extrema pasividad otras. Ambas respuestas arruinan la visión correcta de las cosas. La transferencia de este patrón de conducta se atisba igual en la máquina inteligente desde la responsabilidad inalienable de su creador.

¿Debería funcionar una inteligencia sintética de acuerdo con la esperanza, la empatía o la fortaleza? Y de modo recíproco, ¿debería conformarse el programador o emprendedor que diseña y comercializa un algoritmo con que este produzca un porcentaje, aunque sea mínimo, de desigualdad y desinformación? Al igual que sucede con la ligazón natural madre-hijo, el vínculo íntimo entre la causa eficiente (las motivaciones y los objetivos inmediatos del creador o responsable de una tecnología) y la causa final (la función que se le asigna a la tecnología vinculada con el cálculo de sus efectos a largo plazo) no puede soslayarse ni despreciase bajo el señuelo de la neutralidad tecnológica, tampoco por lo estériles que resultan las profecías apocalípticas sobre las aplicaciones que surgirán a posteriori de cada avance técnico.

La incertidumbre no debe ni paralizar ni minusvalorar el enfoque de las virtudes a la hora tanto de preservar la bondad de un descubrimiento para las futuras generaciones como para jugar el papel de antídoto contra el veneno de la resignación y el fatalismo sobre lo que cabe esperar de la condición humana.

La perspectiva ética (las ondas electromagnéticas que desvelan cuáles son nuestras intenciones) nos sirve para no tener miedo a pronosticar lo que será, anticiparnos al error por improbable que este sea, y esforzarnos en cumplir libremente con el fin de todos los fines. El inconformismo existencial de los ingenieros y desarrolladores de inteligencias artificiales tendría que dirigirse funcionalmente hacia un más allá del orden jurídico que regule la actividad de sus creaciones. A mi modo de entenderlo, su reto es superar las flaquezas de los hombres.

Fuente:

Pascual, A. G. (2020, 12 noviembre). Las virtudes que necesita la inteligencia artificial: ni sobreestimar ni subestimar. Recuperado 12 de noviembre de 2020, de https://retina.elpais.com/retina/2020/11/12/tendencias/1605183095_105568.html